pubblicato su: Giornale "Il Messaggero", 10 maggio 1981 autore: Costanzo Costantini

Personaggi

Salvatore Rizzuti

Secondo Leonardo Sciascia sulle sue opere spira il genio della scultura.

Bruno Caruso gli attribuisce un raffinato gusto romantico.

Eppure fino a pochi anni fa quest’uomo faceva il pastore. Chiediamogli come scoprì di essere un artista vivendo nelle grotte e nei pagliai.

Non sapremmo dire se sia come nella leggenda di Giotto, ma di certo è come nella storia di “Padre padrone”.

“Pastore sono io e pastore devi essere anche tu”, diceva il “padre padrone” siciliano al figlio Salvatore, così come il “padre padrone” sardo aveva detto al figlio Gavino; senonché se Gavino si era laureato in glottologia ed era diventato scrittore, Salvatore è diventato, sempre che questo verbo sia adatto nel suo caso, scultore.

Nato a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, il 4 luglio 1949, Salvatore Rizzuti aveva incominciato a frequentare le elementari, ma a nove anni era stato costretto ad abbandonare la scuola, i compagni di giuoco, la casa e il paese in cui era cresciuto sino allora. Il padre possedeva una piccola azienda pastorale, che era tutta la sua ragione di vita. Era una azienda piuttosto arcaica, a conduzione familiare, nella quale dovevano lavorare tutti i membri del clan, cioè lui e i tre figli maschi, mentre la moglie attendeva alle faccende di casa e alla preparazione del cibo. Anche Salvatore dovette partire per la montagna.

Racconta Gavino Ledda in Padre padrone: “La mia esperienza scolastica, contrariamente alla volontà mia e della maestra, durò poco più di un mese o cessò molto prima che io divenissi propriamente un alunno. Una mattina di febbraio, mentre la maestra si sforzava di farmi scrivere alla lavagna, mio padre con lo sguardo terrificante di un falco affamato, dalla strada fulminò la scuola… I suoi occhi lampeggiarono. “Sono venuto – disse – a riprendermi il ragazzo. Mi serve a governare le pecore e a custodirle. E’ mio. Saprò fare di lii un ottimo pastore capace di produrre latte, formaggio e carne. Lui non deve studiare. Ora deve pensare a crescere. Quando sarà grande la quinta elementare la farà come fanno molti prima di arruolarsi”.”

Ci racconta Salvatore Rizzuti: “Quando lessi Padre padrone, rivissi in pieno la mia esperienza. Nessuno più di me poteva capire quel che era accaduto a Gavino Ledda. Mio padre non piombò nella scuola come fece il padre di Gavino, ma non fu meno irremovibile. Dovetti lasciare tutto e partire con i miei fratelli. Dormivamo nelle grotte e nei pagliai, a seconda delle stagioni Tornavamo in paese una volta al mese, i una volta ogni mese e mezzo, per andare a prendere le provviste, o in occasione di qualche grande festa religiosa. Restai sulla montagna fino ai diciotto anni, per circa dieci anni”.

Sono stati Bruno Caruso e Leonardo Sciascia a scoprire e a segnalare il talento artistico di Salvatore Rizzuti, incoraggiandolo a mostrare ciò che aveva scolpito dapprima a Palermo nella galleria “La Tavolozza”, e poi a Roma, nella galleria “Ca’ d’oro”.

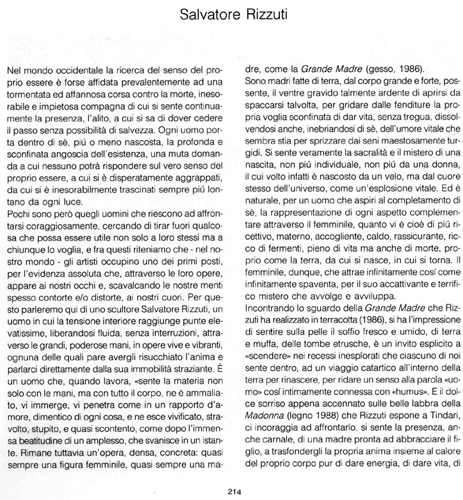

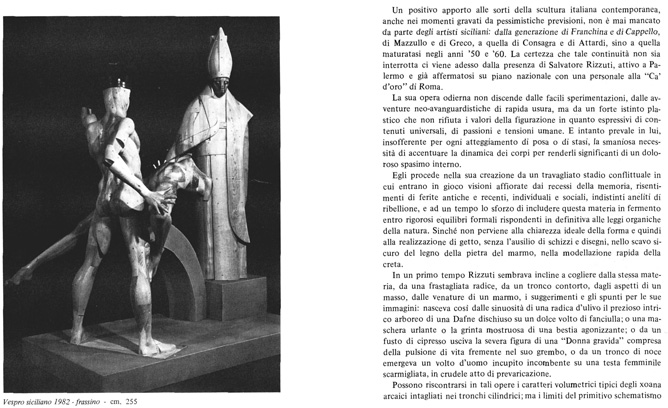

In un articolo inviato al Corriere della Sera in occasione della mostra palermitana, Leonardo Sciascia scriveva che “i miti ancora si inverano”, tanto è vero che, mentre pascolava le pecore sulla montagna che sovrasta Caltabellotta, Salvatore Rizzuti scolpiva pietre e radiche di olivi, scavandole a raffigurare volti umani e figure, come guidato dalla materia più che dalla memoria, o se mai da una memoria ancestrale e remota; in quelle sculture c’è qualcosa di religioso, di votivo, come se le forme, condizionate dalla materia, dalle venature, dai nodi e dai colori del legno e della pietra, nascessero da una condizione di religiosa solitudine e comunione e si formulassero come grandi domande senza risposte, nello spirito del leopardiano canto del pastore.

Nella presentazione scritta per il catalogo in occasione della mostra romana, Bruno Caruso dice che, forse tenendo nella mano il sasso da scagliare, come Davide, Salvatore Rizzuti ne tastava inconsapevolmente la forma e ne individuava le forse spontanee, in quanto nella sua natura c’era quell’istinto innato, quella spinta irresistibile, quella febbre che gli imponeva, sin da ragazzo, di scolpire, di sbozzare, di incidere ogni sasso che trovava lungo la strada, ogni legno, perfino le ossa delle bestie che biancheggiavano sulla montagna, Aggiunge il pittore: “Da bambino si costruì una spada triangolare e istoriata, di foggia greca. Certamente, più che la fantasia o la cultura, fu un istinto atavico a fargli ideare una spada come quella del Pelide Achille. Per una parentela, per un atto di cittadinanza, per una naturale appartenenza alla patria della scultura? Di certo era una spada diversa da quella che si sarebbe costruita un bambino di città. Nell’infanzia scolpì anche un trionfo: un piccolo trionfo arcaico e ingenuo nel quale un idolo o un condottiero o comunque un eroe sovrastava un’ara sorretta da quattro colonnine con tanto di capitelli corinzi”.

Ci dice Salvatore Rizzuti:

“Senza che me ne rendessi chiaramente conto, andava nascendo in me la passione per l’arte. Modellavo i pezzi di creta che trovavo lungo le mulattiere, o scolpivo i sassi e i pezzi di legno che mi capitavano fra le mani mentre pascolavo o tenevo a bada il gregge.

Ne facevo dei giocattoli, delle spade, dei pugnali intarsiati o degli idoli allegorici. Incidevo sul legno o sulla pietra le immagini che mi restavano in testa da qualche film che vedevo quando andavo in paese per le provviste. Il cinema era l’unico contatto che io avevo con la realtà, e in quegli anni andavano di moda i fil colossali sull’antica Roma. Ricordo che scolpii, in pietra, un piccolo Cesare che dietro aveva due colonnine e davanti una specie di gladiatore che lo sosteneva con le spalle”.

Ma come fu che abbandonò la pastorizia e riprese a studiare?

“Vedendo le cose che facevo, più di qualcuno spronava mio padre perché mi facesse studiare, ma mio padre non voleva saperne. Così un giorno presi la decisione e me ne andai a Palermo, dove trovai un lavoro presso una ditta di marmo che faceva statue e decorazioni per i cimiteri. Nello stesso tempo ripresi a studiare. feci prima le medie e poi il liceo artistico l’Accademia di belle arti. Finii l’Accademia nel ’76 ma già nel ’75 avevo lasciato il lavoro presso la ditta di marmo per fare qualcosa di più personale. Prima della mostra alla ‘Tavolozza’ che mi fu allestita nell’aprile dell’anno scorso, avevo esposto delle cose a Caltabellotta e nei paesi vicini, ma nessuno si era accorto di me. Il mio nome venne fuori dopo la mostra palermitana, e fui poi chiamato a tenere un corso speciale di scultura all’Accademia.

Ma fu l’Accademia a darle una preparazione tecnica?

“Per due anni ebbi come professore Silvestre Cuffaro e per gli altri due Carmelo Cappello, ma ciò che loro facevano o mi insegnavano non aveva niente a che fare con quello che continuavo a fare io, per mio conto. Non voglio dire che l’Accademia non mi sia stata utile, mi sia servita a qualcosa, ma in realtà non mi sono mai ispirato a nessuno, a nessun modello, anche perché i maestri sono piuttosto freddi nel dare agli altri ciò che è loro proprio. Scolpire era per me una cosa naturale. pur se dietro le mie opere c’è una cultura anatomica, io ho sempre fatto tutto secondo la mia fantasia. Ma non posso prescindere dalla figura umana.

In seguito suo padre cambiò atteggiamento nei suoi confronti?

Mio padre è morto tre anni fa, e non ha potuto vedere le mie mostre. Ma fino all’ultimo non voleva che io studiassi, era rimasto col pensiero fisso che io gli avevo scombinato l’azienda. Negli ultimi tempi si era un po’ addolcito, ma soltanto perché influenzato da tutti coloro che lodavano le mie sculture. Mia madre invece è felicissima di quello che ho fatto.

Lei ha detto che non si era accorto chiaramente che gli andava nascendo dentro la passione per l’arte. Ci può dire ora come è avvenuto questo processo?

“L’azienda di mio padre era di tipo tradizionale, primitivo. La vita che vi facevamo era estremamente solitaria. Almeno fino a dieci anni fa, era una vita al livello dell’uomo delle caverne, al di fuori di ogni rapporto sociale, di ogni rapporto umano. Uno dei miei due fratelli, che ora ha trentacinque anni, ha pascolato per tutta la vita, è vissuto sempre in montagna. Per noi andare in paese significava semplicemente andare a vedere nostra madre per farci dare le provviste. C’è stato un periodo, dai nove ai tredici anni, in cui io avevo paura della gente, avevo paura di incontrare la gente e di parlare con loro. Non potevamo fare altro che pensare, riflettere. Io ho rivissuto la storia dell’uomo nelle sue varie ere arcaiche. ora per me è difficile, difficilissimo abbandonare questo modo di pensare, questo modo di vivere. Tutto ciò che sta avvenendo attorno a me – le mostre, gli elogi dei critici e degli amici, il successo diciamo – mi sembra artificiale, estraneo. Domani, ade esempio, io debbo prendere l’aereo per tornare a Palermo: ebbene, sono terrorizzato. Come carattere, come uomo, come essere umano, il periodo passato in montagna mi ha segnato per sempre. Quello che io sono, si vede subito: non riesco ad apparire diverso, non posso fare nulla per essere diverso”.

Ma il successo la stimola in qualche modo?

“Mi sembra che il bello delle cose stia nell’attesa; il resto non conta”

Quello di Salvatore Rizzuti è un caso che potrebbe indurci a rivedere le vecchie teorie sul processo della creatività, ed in particolare le teorie sul rapporto fra arte e psicoanalisi, o tra arte e follia: con ogni probabilità, il pastore di Caltabellotta si è dato alla scultura, più che per “liberare” le forze oscure che erano in lui e per esorcizzare la follia, per non precipitare nella paranoia e nella follia. Sembrerebbe la stessa cosa, ma c’è una sottile differenza fra i due fenomeni.

A proposito di Gavino Ledda, qualcuno ha detto paradossalmente, con sinistra ironia, che aveva ragione il “padre padrone”:se il figlio gli avesse dato retta sino in fondo, oggi avremmo un buon pastore in più e un cattivo scrittore in meno. Ma si tratta di unaboutade, e comunque non è questo il caso di Salvatore Rizzuti, il cui talento è indiscutibile. Nell’articolo succitato, Leonardo Sciascia dice fra l’altro: “E viene da pensare a quel che Cecchi diceva di fronte alla Vittoria di Samotracia: un genio slaccia una fibbia, e il mondo appare diverso; e i cretini, invece… E non si vuole dire che il giovane Rizzuti si possa già dare per genio, ma è certo che il genio della scultura arride alle sue cose”. Dal canto suo Bruno Caruso non esita ad evocare il mondo universale di Michelangelo, mediato attraverso un gusto romantico colto, sofisticato, fra Boecklin e Von Stuck, le cui origini culturali restano inspiegabili: e annota che lo scultore siciliano conserverà sempre nel volto aggrottato e nello sguardo velato di tristezza la mestizia che lo assediava nel periodo in cui, in quella specie d’Arcadia che sono le montagne dell’Agrigentino, stava dietro al suo gregge.

Ma nel volto e nello sguardo di Salvatore Rizzuti si legge qualcosa di più amaro, di più profondo e di più tragico, come nel volto e nel corpo del Cristo che ha tratto dal vivo di un tronco, tutto intero, percorso da una vena dalla quale si sprigiona un liquido rosso e nero che fa pensare al sangue rappreso.

Si legge qualcosa di più della mestizia e del velo di tristezza: quell’angoscia di specie animale che assale l’uomo costretto all’isolamento totale, la “paralisi del contatto”, il blocco della comunicazione, lo smarrimento, la vertigine o il panico che incalzano coloro che sono indotti a inabissarsi in se stessi, in rapporto diretto con l’Essere.

Leggi l’articolo in .pdf